プレゼン資料を作っていますか?

報告書やチラシの作成に便利なMicrosoftのPowerPointですが、プレゼンテーション資料として活用する機会も多いのではないでしょうか。

たとえば経営指導員の方であれば、事業者向けの補助金制度を紹介する資料や、所内で上司に説明するための企画提案資料、または後輩指導員向けの勉強会資料など、さまざまな場面で活用されているかと思います。

今回は、AIを活用してどこまでプレゼン資料が作れるのか、いくつかのサービスを実際に試してみたいと思います。

なお、筆者は普段、プレゼン資料をCanvaで作成しています。デザインや素材の豊富さを気に入って利用していますが、CanvaではあまりAI機能を使用していないため、今回の記事ではCanvaは対象に含めていません。

まずはプレゼンの構成を考える

資料を作成する際は、まず構成を考えることから始まります。構成を練る作業はAIには向いているため、すでに活用されている方も多いのではないでしょうか。

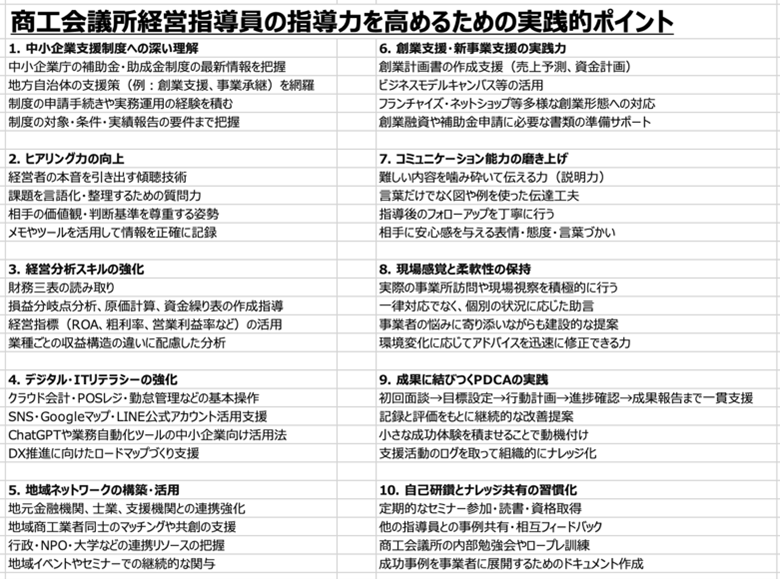

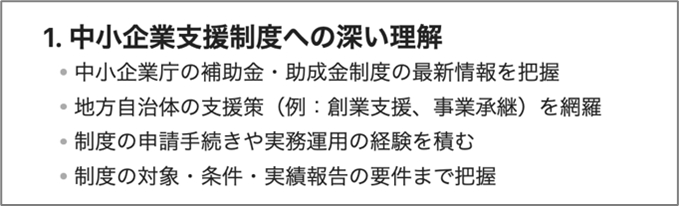

今回は、プレゼン資料を作成する前段階として、ChatGPTにプレゼン資料の構成を考えてもらいました。お題としては、「経営指導員の指導力を高める研修資料」のプレゼン資料を想定しています。

以下のプロンプトを使って依頼しました。

【プロンプト】(ChatGPT)→ 経営指導員の指導力を高めるポイントを箇条書きで10個挙げて、その内容ごとに更に詳しくブレイクダウンして細目を箇条書きにしてください。

セミナー構成案のChatGPTの出力結果

セミナー構成案を出力した結果は、以下の通り表形式で掲載しています。そのままセミナーを実施しても良さそうな、実用的な構成案になっていると感じます。

このあとは、この出力結果をもとにプレゼン資料の作成を進めていきます。

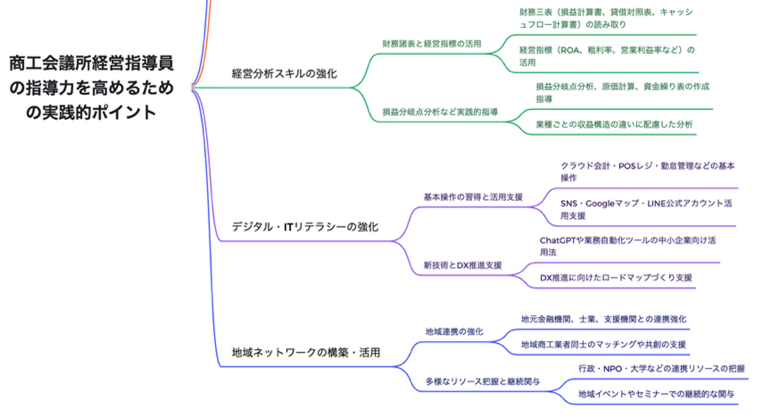

Mindmapでセミナー構成案をさらに検討する

ChatGPTで構成案が出てくるのは非常に便利ですが、部分的に内容を修正しようとすると、意外と手間がかかることがあります。特定の部分だけをプロンプトで修正依頼しても、他の箇所まで構成案が変わってしまうことがあるためです。

そのような場合、私は最初からMindmapのAIツール「Mapify」を使って、構成の検討を行うようにしています。

Mindmapはユーザーによって好みが分かれるかもしれませんが、階層的に資料を整理したいという方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

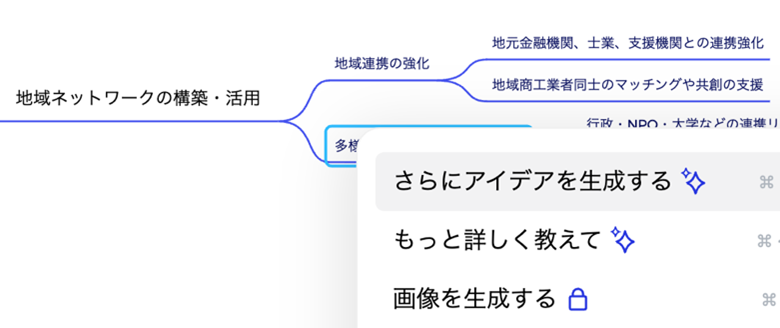

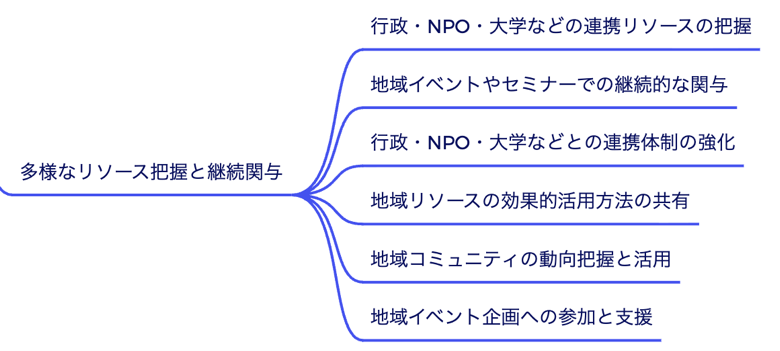

マップを作成したあとに、より細かく項目を考えたい時には、そのツリーを選択して、「さらにアイデアを生成する」とお願いすると、次のように項目を新しく追加してくれます。

【MindMapでAIを活用して構成案をブラッシュアップする】

また、プレゼン資料とは言えないかもしれませんが、ツリー形式のまま順番に項目が拡大されてプレゼンを行う機能もあります。

【MindMapでそのままプレゼンを実施できる】

MindMap形式でのプレゼンテーションがどのように表示されるのかについては、後日公開予定の動画でご確認ください。

プレゼン資料の形式にこだわらず、キーワードをベースにプレゼンテーションを行う場合には、悪くない使い勝手だと感じています。

PowerPointでプレゼン資料を作る

アウトライン形式でそのままプレゼン(スライドマスターの活用)

本記事では、AIを使ってプレゼン資料を作ることを目的にしていますが、まずは標準のPowerPoint機能でプレゼン資料を作ってみます。

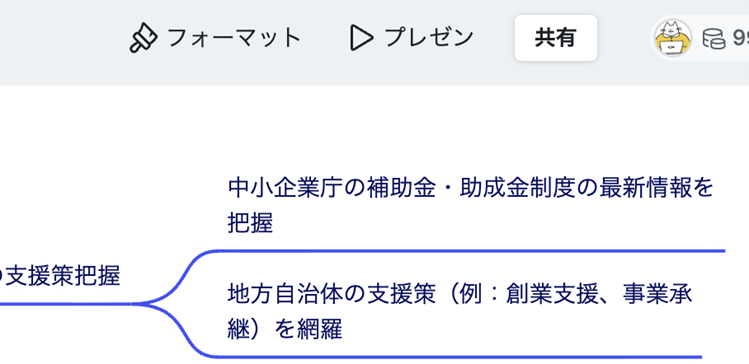

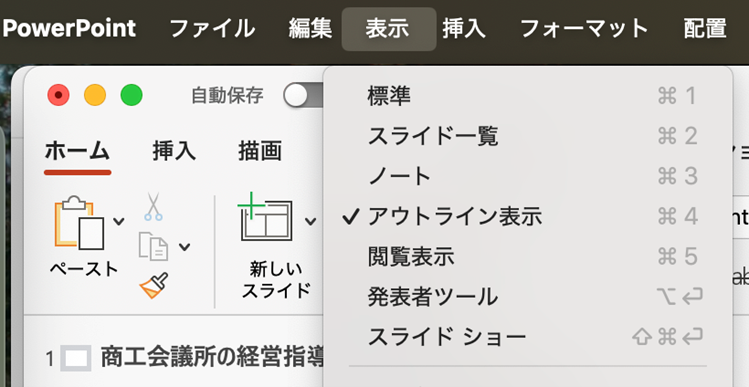

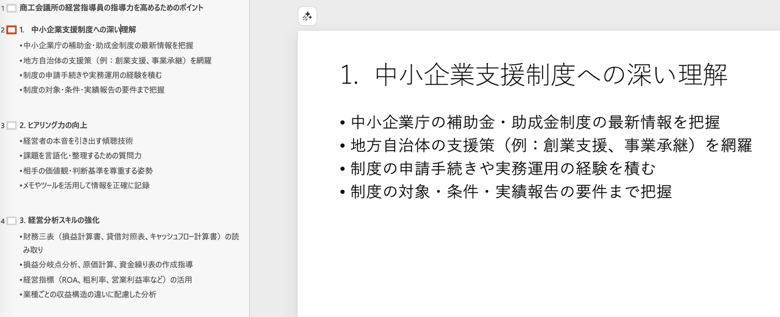

アウトライン表示にして、ChatGPTで出力した内容を階層的に貼り付けます。

そうすると、味気ない文字だけの資料ですが、階層構造に従って資料が作成されました。

【PowerPointのアウトライン機能】

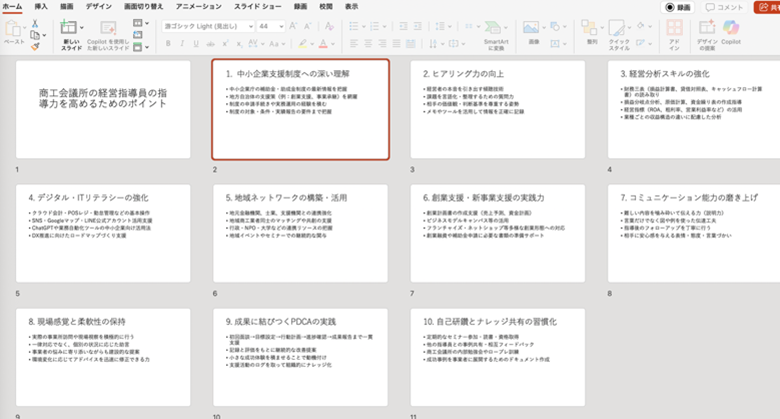

スライド表示に切り替えると、タイトルスライドが1ページと、10項目の内容が10ページのスライドとして生成されているのがわかります。

【PowerPointのスライド表示】

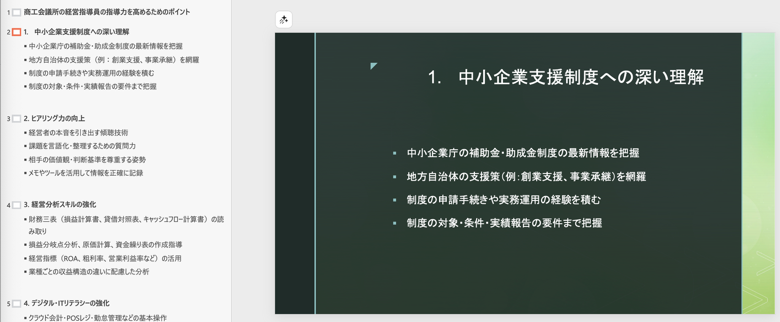

テキストだけのプレゼンテーションでも、十分に伝えられると感じますが、さすがに白紙のままでは少し味気ないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合には、PowerPointのデザイン機能を活用して、見栄えを整えると良いでしょう。

【PowerPointのデザイン機能を当てはめたスライド】

構成さえできていれば、資料作成にはそれほどAIを使わずとも完成してしまいます。

さすがPowerPointですね。

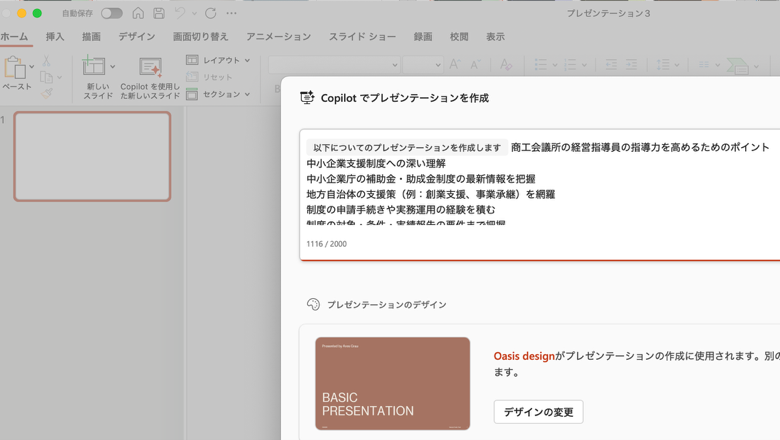

PowerPointの中でAI(Copilot)を使ってプレゼンを生成します

続いて同じPowerPointの中でAIを使ってみます。

プレゼンの構成案をそのままCopilotに貼り付けて資料の作成を依頼しました。

良い感じに図表も入れて作ってくれました。しかし、10項目あったものが5項目に減らされてしまいましたし、アジェンダと各ページの内容もアンマッチになっています。

入力された構成案の項目ごとの詳細内容は4点ありましたが、AI生成されると、文字表記の内容も、構成案も変わってしまっています。もちろんAI生成後の方がわかり易い内容になっている可能性もありますが、最初の構成から変更されてしまうと、結局どこがどう変わったのか、欠落が無いのかなど、改めて考えることが増えてしまい、手間がかかる結果になってしまいます。<1項目目のプロンプト>

<出力されたプレゼン内容>

また、10項目の内容生成をCopilotに依頼したところ、6項目ほどで出力が途切れてしまいました。これが最近よく言われている「AIがサボる」ことによるものなのか、それとも現在利用しているライセンスの制限によるものなのかははっきりしません。

いずれにしても、現時点ではCopilotでプレゼン資料を完全に自動生成するのは、やや難しいと感じています。

プレゼン資料作成に特化した機能を持つAIで生成

続いて、生成AIの中でもプレゼン機能を訴求しているサービスを2つほど試してみます。

イルシルで生成してみる

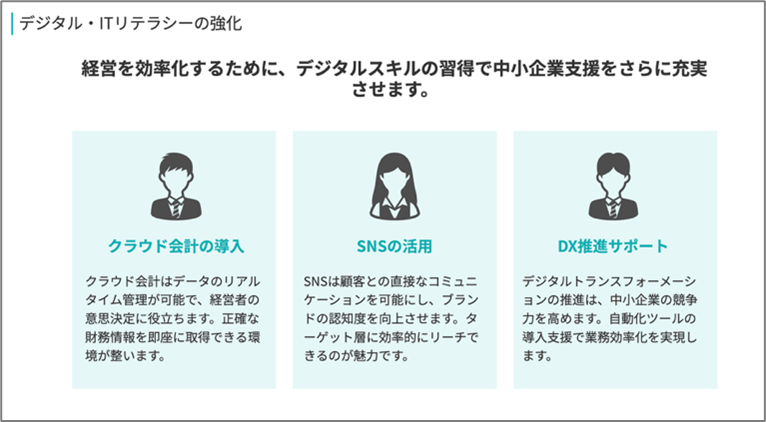

今回、ご紹介する中で、一番しっくり来たのはこの「イルシル」でした。以下のプロンプトから生成すると、そのままではありませんが、近しい内容でうまく図表化してくれています。

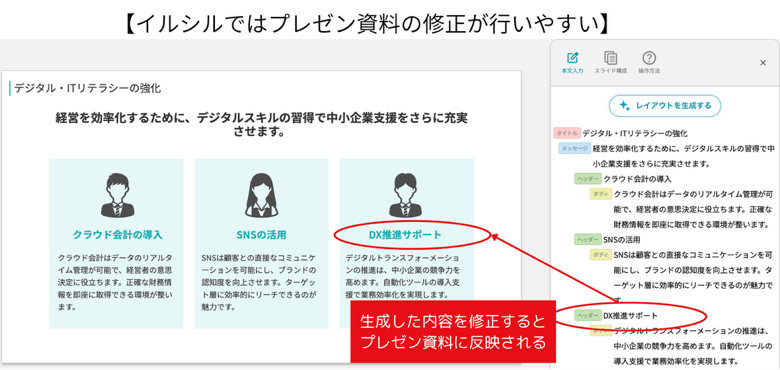

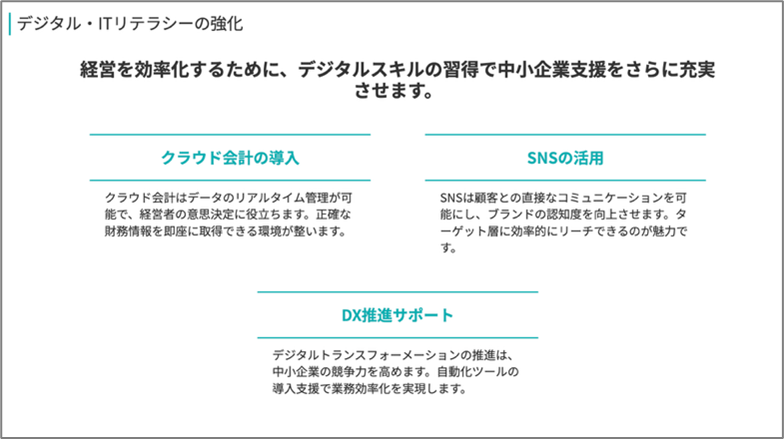

イルシルのよいところは、生成されたスライドの修正が実施しやすいところです。

以下の図のとおり、右側の構成案を修正でき、そのままプレゼン資料にも反映されます。生成してそれで終わりではなく、微調整しやすいのがよいですね。

さらに、デザインも各ページに複数の提案をしてくれるので、内容は同じでもデザインだけをスムーズに変更できます。

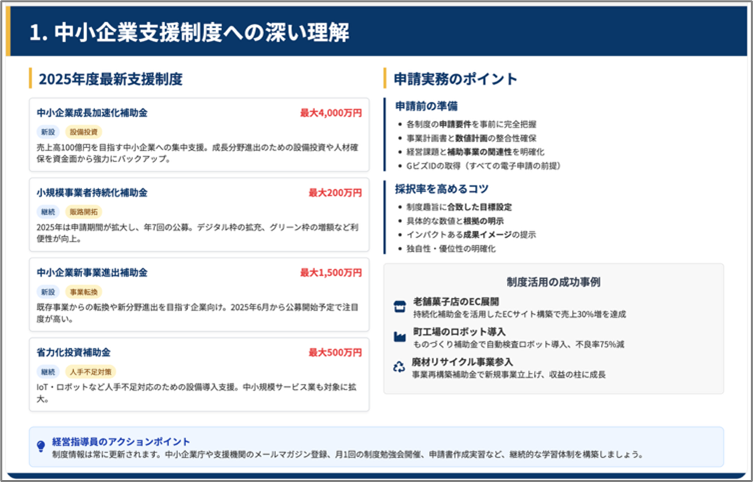

Gensparkで生成してみる

Gensparkはプレゼン資料だけではなく、様々な資料生成に対応しており、高機能で評価が高い生成AIツールです。

ただ、同じようにプロンプトを入れて生成すると、入力した内容とはだいぶかけ離れた項目となりました。

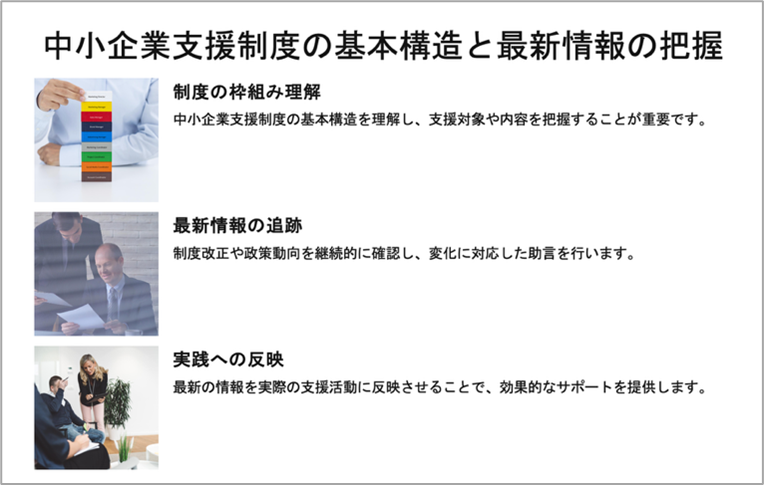

上記の4つの項目から、最初に生成されたのは、2025年度最新支援制度として4つの補助金の概要や上限額を調べて記載してくれています。

たしかに、補助金の最新情報を把握しましょう、という内容であれば、実際に補助金制度の説明を入れておくのは悪くありません。ただし、ちょっと気をきかせすぎなのかと思います。

補助金制度も4つがセレクトされていましたが、果たしてこれで良いものでしょうか。ものづくり補助金やIT導入補助金は含まれていませんでした。

【Gensparkで出力されたプレゼン資料】

さらに補助金の内容なので、「採択率を高めるコツ」が出てくるのは悪くないでしょうが、「インパクトある成果イメージの提示」など少し攻めた内容になっているように感じます。

Gensparkは見た目の良い資料をリサーチ込みで作ってくれており、ありがたい気もする一方で、作り過ぎてかえってチェックや修正に手間取りそうにも感じます。

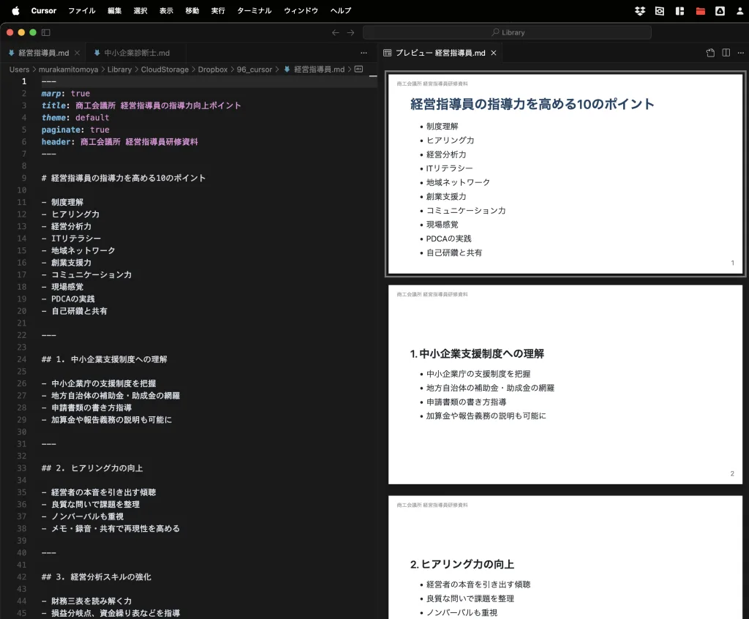

その他のプレゼン生成手段

AIテキストエディタのCursorを使って、その中でMarpの機能でプレゼンを作るのも面白いです。Marpは、マークダウン形式でシンプルにテキストを記述している内容を、プレゼンに変換してくれます。少しセットアップはややこしいので、使い始めるハードルはあるかもしれませんが、テキストを簡単な飾りつけで記述するだけで資料案ができてくるのが、一番未来の姿なのかもしれません。

まとめ

プレゼンやセミナーの資料作成には、人それぞれ異なるやり方があると思います。構成案を検討する段階においては、生成AIの有効性は高いと言えるでしょう。

1スライドにタイトルと3〜4行程度の箇条書きを入れる、今回試したようなスタイルであれば、生成AIを活用して資料を作成するのは非常に便利です。ただし、PowerPointのアウトライン機能やスライドマスターを使って資料を作成する方法と比べて、大きな違いを感じにくいかもしれません。

生成AIは外部情報をもとに内容を生成できる点に魅力を感じる方もいらっしゃると思いますが、自分が十分に把握していない内容の資料が出来上がってしまうようであれば、自分で文章を作成し、それをスライドマスターに反映させる手法のほうが安心感があり、コントロールもしやすいと感じます。

実際にプレゼンを行うことを考えると、生成AIが作成した原稿をそのまま話せるのが理想ではありますが、やはり内容を理解していなければ、人前で自信を持って話すことはできません。少なくとも現時点では、「全自動プレゼン術」は、私には少し難しいと感じています。

一方で、社内の勉強会や簡単な制度説明会などであれば、生成AIでプレゼン資料を作成するだけでも十分かもしれません。また、最近では自動でプレゼン動画を作成してくれるAIも登場しており、将来的には人間がプレゼンを行う必要がなくなる可能性もあります。

このように、プレゼンの場面に応じて、AIを適切に使いこなしていくことが求められるでしょう。