2025年度版情報通信白書でとりあげられたこと 〜AIの爆発的な進展の動向

- 2025年8月26日

- 中小機構 中小企業支援アドバイザー 村上知也

- 情報通信白書

- デジタル化

2025年度版の情報通信白書が発表されました。

「広がりゆく『社会基盤』としてのデジタル」というテーマで、社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の拡大について取りあげられていました。

そして、「AIの爆発的な進展の動向」ということで、昨年に引き続き多くのページがAIに割かれています。

さらに、「デジタル分野における海外事業者の台頭と我が国の現状」として、日本のデジタル赤字についても注目されていました。

日本のデジタル化の現状を確認するためにも、ぜひ白書を一読いただければと思います。

情報通信白書と中小企業白書の違い

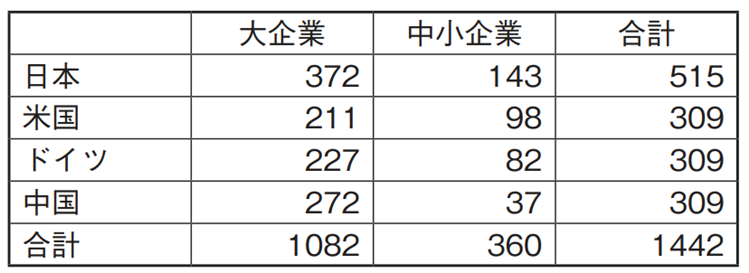

本記事では、情報通信白書のデータや図表を紹介しますが、以前紹介した中小企業白書と情報通信白書はデータの母集団が異なります。

情報通信白書は、中小企業に絞ったデータではなく、以下の通り、大企業も含めたデータです。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r07.html以前紹介した中小企業白書の記事はこちら

https://ittools.smrj.go.jp/info/feature/flcjfa0000000rxg.php

情報通信白書のデータの対象

各国の本籍を保有する従業員 10 名以上の企業に勤めるモニターの中から抽出

(出典)「令和7年版 中小企業白書」付注より引用

中小企業だけではなく大企業のデータも多く含まれますが、日本のデジタル動向をつかむためには読んでおきたい白書です。

情報通信白書の10年の振り返り

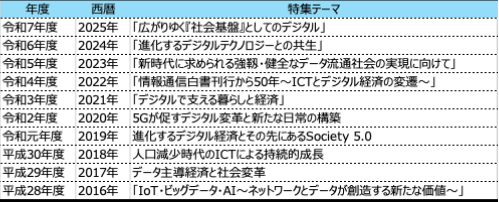

2025年の白書の内容を確認する前に、過去10年間の特集テーマを確認してみます。

(出典)各年度の特集テーマを抽出して著者が作成

10年ひと昔と言われますが、むしろさまざまなテーマが巡り巡っているようにも感じます。

2016年にはAIが大きく取り上げられ、ディープラーニングの登場によって第3次AIブームの様相が語られていました。それから約10年が経ち、今年のサブテーマは「AIの爆発的な進展の動向」となっており、AIは一過性のブームで終わらず、現在まで継続して注目されていることがわかります。

また、2017年には「データ主導経済」が取り上げられており、AIを活用する中でデータを保有している事業者が成長をさらに加速させていると実感しています。

たとえば、製造業の中には、製造品質を職人の勘や経験に頼っており、ノウハウの承継がうまくいっていないケースが多く見られます。その一方で、品質に関する数値がデータ化されている事業者では、ノウハウの承継がスムーズに行えるだけでなく、AIを活用することで、蓄積されたデータから設計資料への提案やフィードバックが可能となっている場合もあります。

この点からも、当時のテーマが現在へとつながっていると言えるのではないでしょうか。

さらに、2020年には5Gがメインテーマとなっていました。

通信インフラの高速化が進んだ今、デジタル技術が社会基盤として定着したとも言えるでしょう。

情報通信白書2025年の全体の構成

第1部が特集の大テーマとして、「広がりゆく「社会基盤」としてのデジタル」となっており、第2部では情報通信分野の様々な動向や課題について語られています。

特集の1つ目として、「社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の拡大」として、消費者のインターネット活用動向などが整理されています。

特集の2つ目は、「AI の爆発的な進展の動向」として、去年に引き続きAIについて多くのデータが提示されています。

特集の3つ目は、「デジタル分野における海外事業者の台頭と我が国の現状」として、膨れ上がる日本のデジタル赤字について言及されています。

それでは、3つの特集テーマの特徴的なデータをいくつか見ていきましょう。

社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の拡大

〜スマホとSNSはますます普及

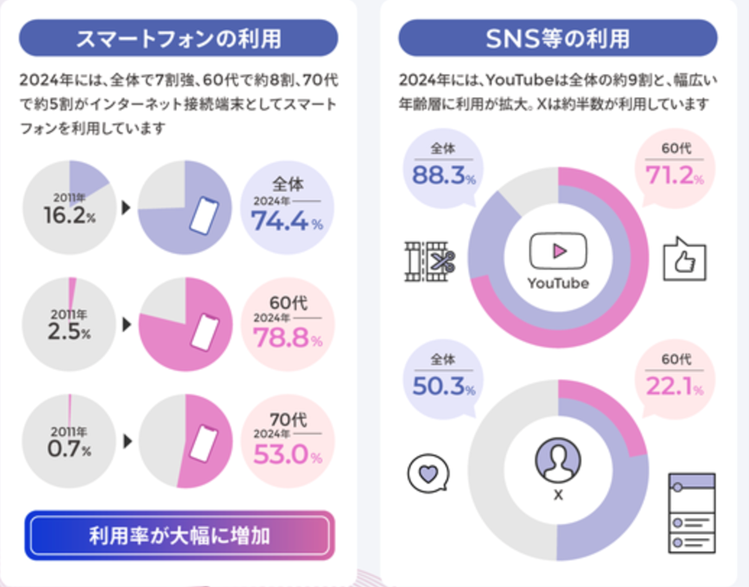

デジタル化は、シニア層においても着実に普及が進んでいます。

スマートフォンの利用率は、60代で既に80%弱に達しており、70代でも半数を超えています。

スマートフォンが社会の基盤インフラとして定着したことは間違いないと言えるでしょう。

さらに、そのようなシニア層の中でも、何らかのSNS等を利用している割合が高くなっています。

たとえば、YouTubeは60代で70%を超える利用率を示しています。YouTubeはコメント欄を通じた交流も活発であることから、SNSの一種として捉えてもよいでしょう。

(出典)「情報通信白書令和7年度版 インフォグラフィック」より引用

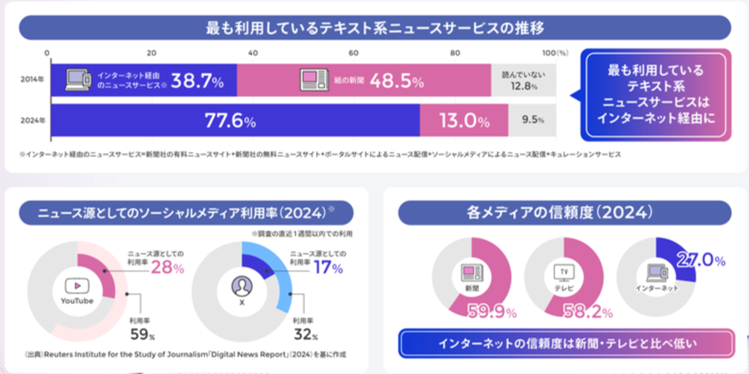

最も利用しているテキスト系のニュースサービスとしての紙媒体は、10年前は50%弱あったものが、13%になっています。ニュース源としてはSNS、特にYouTubeの存在感が高まっています。YouTubeの利用者のうち半数近くはニュース源として利用していると回答しています。

(出典)「情報通信白書令和7年度版 インフォグラフィック」より引用

AIの爆発的な進展の増加

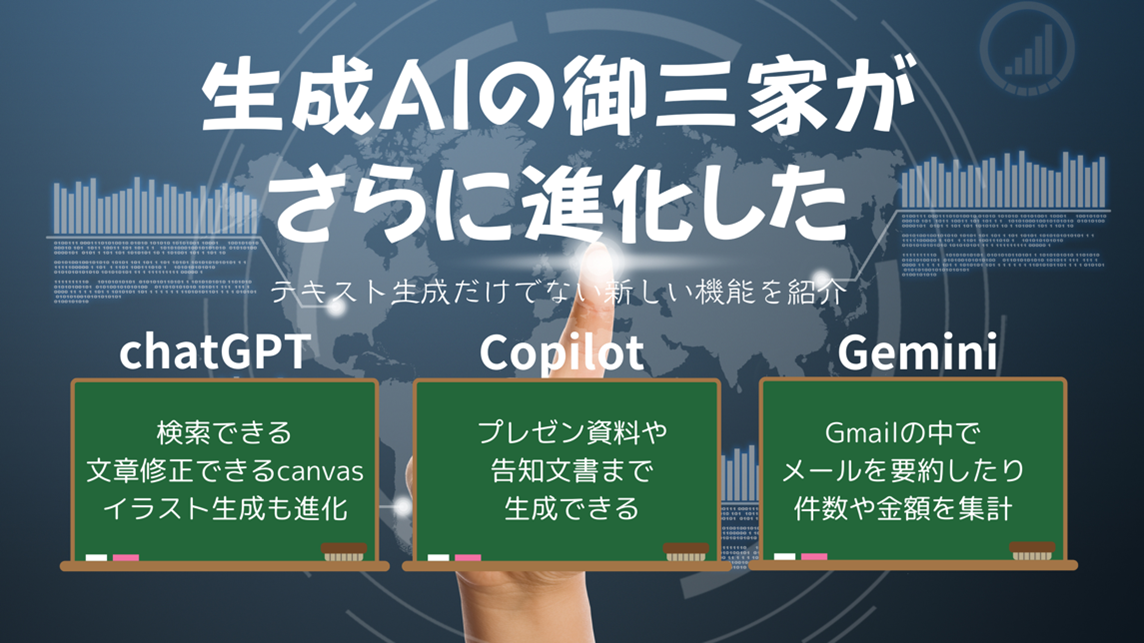

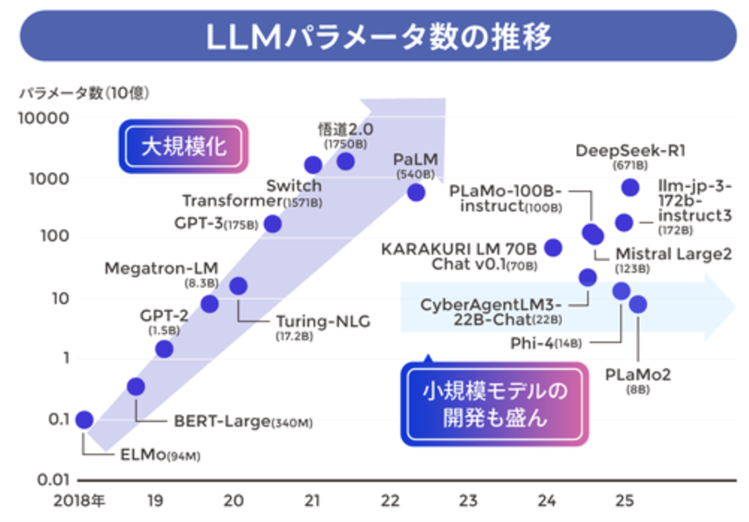

特集2つ目の「AIの爆発的な進展の動向」では、GPT-3をはじめとする大規模言語モデル(LLM)について言及されています。

GPT-3の時点で、パラメータ数は1,750億に達しており、その後も継続的に増加しています。人間の脳には1,000億から1,500億個のニューロンが存在するとされており、AIが人間の脳の複雑さに近づいていると主張する研究も見受けられます。

私個人としては、単にパラメータの数が増えるだけで人間の脳を再現できるとは考えていませんが、それでもAIの高機能化は着実に進んでいると言えるでしょう。

GPT-3:OpenAIが開発した人工知能(AI)の一種で、2020年5月に公開。

パラメータ: AIが学習した知識やルールのことであり、数が多いほどより複雑な処理が可能になる。

(出典)「情報通信白書令和7年度版 インフォグラフィック」より引用

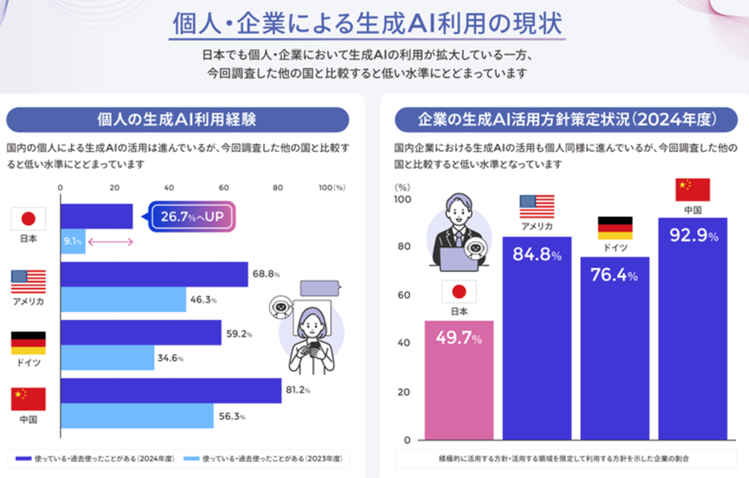

一方で、個人・企業を問わず、日本における生成AIの利用率は、他国と比べて依然として低い状況にあります。2024年時点では、個人の生成AI利用経験は26.7%にとどまっていました。しかし最近、筆者が実施しているAIセミナーにおいて、参加者の利用経験を確認したところ、ほとんどの方が「使ったことがある」と回答されており、利用率が急速に高まっていることを実感しています。

一方で、企業における生成AIの活用方針については、策定している企業が50%未満にとどまっており、多くの中小企業では、いまだ方針が定まっていないのが現状ではないでしょうか。

(出典)「情報通信白書令和7年度版 インフォグラフィック」より引用

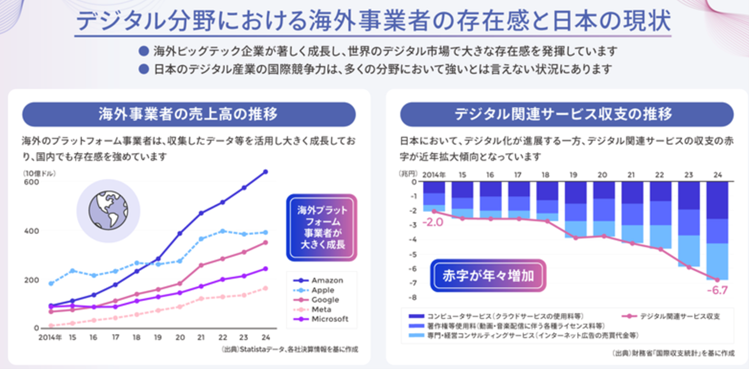

膨れ上がる日本のデジタル赤字

海外のビッグテック企業が著しく成長しており、日本のデジタル産業における国際競争力の不足が指摘されています。特に、海外の主要IT企業の売上高推移は非常に勢いがあり、グラフからは、この10年間でAmazonは約7倍、Appleでも約2倍の成長を遂げていることがわかります。

その結果、日本のデジタル関連の収支は、10年前と比べて3倍以上に悪化し、現在ではマイナス6.7兆円という「デジタル赤字」になっています。

実際、広告を出稿する際にはGoogle社やMeta社に支払い、日常業務でオフィスソフトを利用する際にはMicrosoft社に、スマートフォンを購入すればApple社またはGoogle社に支払いが発生します。また、ネットショッピングではAmazon社を利用し、動画サービスのNetflixや、音楽配信のApple Musicなどに課金している人も多く見受けられます。

貿易における黒字や赤字は日々ニュースで取り上げられていますが、デジタル分野の収支にも注目していく必要があるでしょう。

これらの主要なサービスの多くは海外のビッグテック企業に押さえられているため、道のりは険しいものになりそうですが、日本の巻き返しに期待したいものです。

(出典)「情報通信白書令和7年度版 インフォグラフィック」より引用

まとめ

スマートフォンや通信環境などのデジタル基盤については、日本でも着実に整備が進んでいると言えます。

一方で、AIの活用やインターネットサービスの利活用に関しては、海外に後れを取っているというデータも示されています。

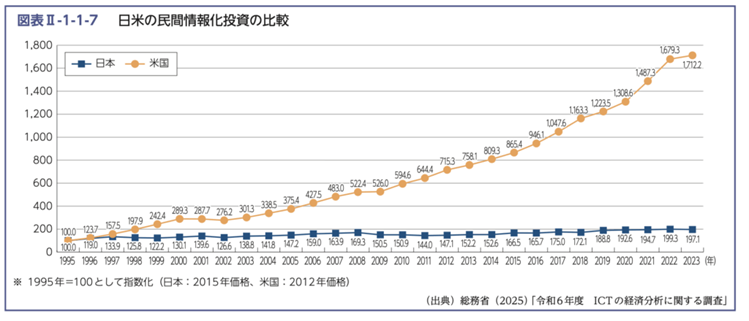

日米の民間における情報化投資を比較すると、30年前と比べて日本は2倍にも届いていませんが、アメリカは17倍を超える水準に達しています。

すぐに追いつくのは難しい状況ですが、やはり長期的な視点で情報化への継続的な投資こそが、最も求められているのではないでしょうか。

(出典)「令和7年版 情報通信白書」第Ⅱ部.第1章より引用