特集

2025年のデジタルの動向はどうなるのか?

- 2025年7月10日

- 中小機構 中小企業支援アドバイザー 村上知也

- AI

- IoT

ガートナー社からテクロノジーに関する未来予測が毎年発表されます。

今年はどのようなキーワードが提言されているのか、確認していきます。

また10年前のキーワードがどうなったのかの答え合わせもしていきます。

ガートナーのテクノロジートップトレンド

ガートナー社は毎年、テクノロジートレンドを発表しています。これにより、今後どのような技術が注目されるのかを予測してくれているのです。私は毎年、どんな内容が発表されるのかを楽しみにチェックしています。

とはいえ、最新のテクノロジーに関するキーワードの中には、正直なところ私自身も聞いたことがないものがあり、キーワードだけを見ても「これは何のことだろう?」と戸惑うことがあります。特に、デジタル化がまだ進んでいない中小企業にとっては、しばらくは関係のないキーワードも多いでしょう。そこで今回は、10年前、つまり2016年に発表されたガートナー社の未来予測と比べて、それらのキーワードがどの程度実現・普及してきたのかを振り返ってみたいと思います。なお昨年2024年の動向と、2015年の比較を行った記事はこちらです。2024年のデジタルの動向はどうなるのか?

2016年に予測されていたデジタルの未来は?

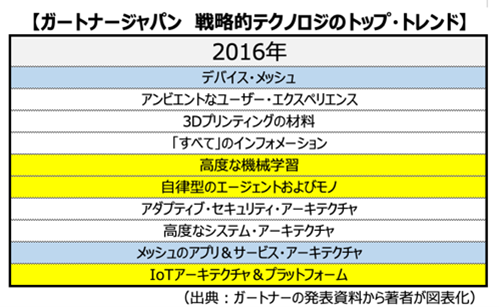

2016年に予測された10個のキーワードは以下となっていました。

2016年の中で目を引くのは、やはり「高度な機械学習」になるでしょう。現在のAIブームに繋がる内容ではないでしょうか?

2012年にGoogle社が機械学習によって「猫」を認識できるようになったというのが大きなニュースでした。それから数年が流れ、本格的に機械学習、ディープラーニングによって「AIが使えるかも?」とAIの第3次ブームを引き起こしました。

(ChatGPTにより著者が作成:ロボットが機械学習の結果、動物の猫を判別できるようになったイラスト)

また「自律型のエージェント」というのも2016年に登場しています。この頃はまだAIでのエージェントではなかったと思いますが、2025年の最大のキーワードは「エージェント型AI」になりそうですから、10年後の未来予測につながっていたと言えるのではないでしょうか。

さらにIoTアーキテクチャは、もはやあまりキーワードとして出てこないくらい浸透してきたと言えます。自宅の照明やエアコン、テレビなどを音声などで操作するスマートホーム化を進めている方も多いのではないでしょうか?

一方で「デバイス・メッシュ」「メッシュアプリ」などのキーワードは普及しませんでした。「デバイス・メッシュ」とは、複数のデバイスが連携・連動しながらユーザーの体験をシームレスにサポートするネットワーク構造のことを指します。

スマートフォン、パソコン、タブレット、さらには家電や車までもが「ネットワークでつながって」、それぞれが役割を分担しながら、ユーザーのニーズに応じて最適な方法でサービスを提供するという考え方という点で未来予測されていますが、「IoTアーキテクチャ」という言葉に包含されているように感じます。

2025年のデジタル動向はどうなる?

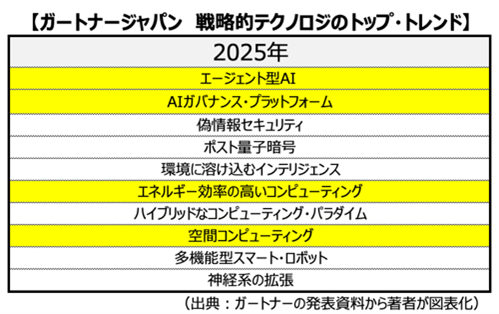

続いて、2025年のキーワードを見ていきます。先程も登場しましたが、「AIエージェント」への期待度が高まっています。

Googleトレンドで確認すると、「AIエージェント」の検索量がこの数ヶ月で急速に伸びているのがわかります。「機械学習」や「IoT」を近い内に抜き去るのではないでしょうか。

そして、AIでは、「AIガバナンス」も注目されそうです。AIガバナンスとは、組織がAIシステムの法律/倫理/運用面の管理を行うものです。まだまだ新しい技術をどんどん使っていこう!という状況にありますが、本格的に運用していくには、法律・倫理面を着実に対応していくことが求められます。

さらに「エネルギー効率の高いコンピューティング」も重要です。とにかくAIは電力量がかかります。さらなるAI活用をしていくためには、エネルギー効率の高い半導体などが求められていくでしょう。そして個人的には「空間コンピューティング」にも注目しています。メタバースは一時の流行が冷めてしまい、低調な状態になっています。とは言え、数年前にAppleVision等の商品が発売されたこともあり、日常的な仕事も空間コンピューティングを使ってスムーズにできるようになることを期待しています。

(ChatGPTにより著者が作成:空間コンピューティングで操作しているイラスト)

まとめ

10年前のテクノロジー予測から、機械学習やエージェント、IoTといった分野が、現在の技術へと確実につながっています。

そして今回の未来予測の中心となるのは、間違いなくAIでしょう。すでに見え始めているAIの未来像と、まだ予測が難しい未知の領域が混在していることが、これからの楽しみでもあります。中小企業での活用には、まだ時間がかかりそうな技術も多いものの、テクノロジーの着実な進歩を実感しています。