デジタル化は価格転嫁に貢献できる?〜IT活用で交渉力が上がる!?

- 2024年12月19日

- 中小機構 中小企業アドバイザー(経営支援) 村上知也

- 価格転嫁

社会情勢の影響をうけ、2022年から値上げラッシュが進んでいます。一度、値上げに成功したとしても、引き続き仕入れ価格や人件費は上がり続けているのが現状です。事業継続のためにも、一度に限らず継続的に、必要な価格転嫁を行っていくことが多くの事業者に求められています。

今回の記事では、デジタル化で、どのように価格転嫁に貢献できるかを考えてみました。

価格転嫁が大きな課題に〜その中でデジタル化は貢献できるのか!?

2024年の中小企業白書では、「付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁」という項目が大きく取りあげられていました。原材料、人件費、エネルギー価格と全てが価格上昇する中で、BtoBであれば取引適正化による価格転嫁が、BtoCであれば、付加価値向上による価格転嫁が求められています。

また、2022年の中小企業白書では、第3章で「共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援」が取りあげられていました。

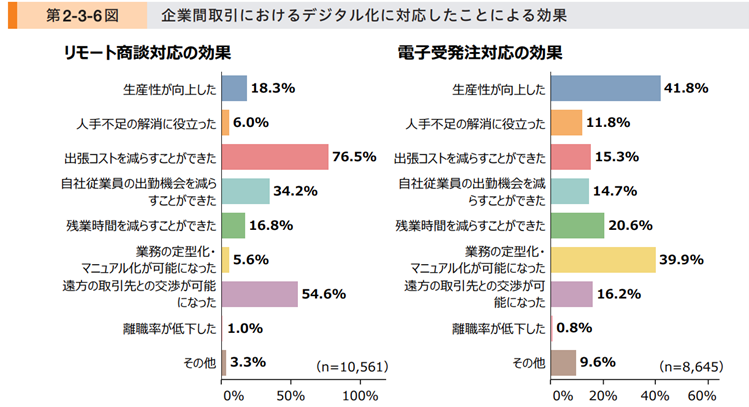

当時からデジタル化を進めることで、取引適正化につながるといった提言がされています。リモート商談や電子受発注を進めることで、生産性が向上しコスト削減にもつながっています。

出典:2024年中小企業白書https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho.html

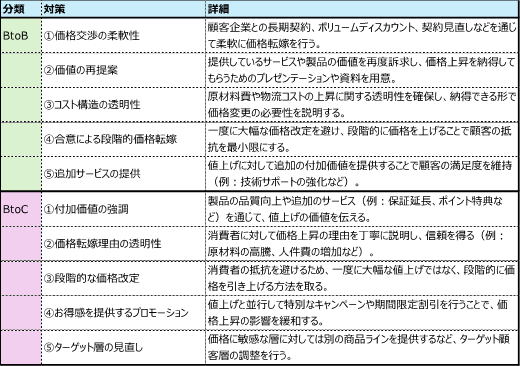

価格転嫁の対策について生成AIに確認しました

すでに価格転嫁対策については世の中に多くの記事が掲載されています。そこで、ChatGPTに価格転嫁対策をBtoBとBtoCに分けて、表形式で出力するようにお願いしました。過不足はありそうですが、一通りの考え方を体系的に提示してくれる生成AIは便利なものです。

やはり、事業者間取引のBtoBでは価格交渉が大事になりますが、そのためにも自社のコスト構造を「見える化」することが求められています。

一方で、消費者向けの取引のBtoCでは、そもそもの付加価値の向上が求められています。ターゲットを明確にして、そのお客様にあったプロモーションの実施が求められています。

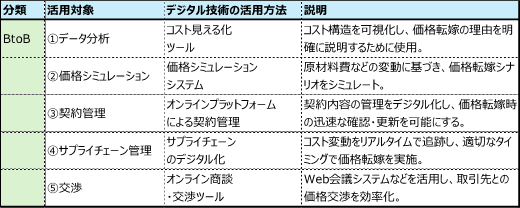

BtoB(企業間取引)における価格転嫁のためのデジタル技術の活用

デジタル化が価格転嫁にどのように寄与していくか、同じく、ChatGPTにデジタル技術を活用した価格転嫁対策をBtoBとBtoCに分けて、表形式で出力するようにお願いしました。

では、まずBtoBのデジタル活用方法の内容から読み解いていきたいと思います。

1.コストを「見える化」してデータ分析しよう

これはまさに価格転嫁対策の「第一歩」だと考えます。実際にかかった原価、人件費、エネルギーコストなどを「見える化」しておかなければ、取引先と交渉する際に根拠不足で太刀打ちできません。

実際、中小企業の中には現状のコストを分析し、交渉に臨んだ企業も多く見受けられます。ただし、コスト分析が一時的なものになっている中小企業も多いのが現状です。その都度データを確認するのではなく、常にシステム上で数値が確認できる状態にしておくことが、今後の継続的な価格交渉に有効だと考えます。

そのためのデジタルツールとして、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールが挙げられますが、中小企業にはまずシステム化を進め、データがいつでも取得できる状態を実現することが求められています。

2.価格をシミュレーションするシステム

継続的な仕入れや人件費の値上がりを売価に反映するためのシミュレーションは必須でしょう。しかし、必ずしも専用のシミュレーションシステムを導入する必要はないかもしれません。

電卓でシミュレーションするのはおすすめしませんが、Excelなどの表計算ツールがあれば十分に対応できるでしょう。常に変動に対応できるように準備を整えておきましょう。

3.オンラインプラットフォームでの契約管理

冒頭の中小企業白書にも、オンラインでの電子商取引が取引の適正化につながると記載されていました。契約管理のデジタル化も今後ますます進展することでしょう。

一方で、価格転嫁にとって重要なのは契約書の内容そのものです。そのため、オンラインで契約管理をしても、それだけで価格転嫁が実現できるわけではありません。

しかし、価格転嫁条項などを必要に応じて契約書で修正していくことが求められるため、スムーズな契約更新をサポートする手段としてオンライン契約管理も有用ではないでしょうか。

4.サプライチェーン管理

サプライチェーン全体をデジタル化し、コストの変動をリアルタイムで追跡して、適切なタイミングで価格転嫁のアクションを起こせることが理想です。しかし、これはどちらかというと大企業向けのテーマだと感じます。

一方で、中小企業にとっては、まず①の「社内のコストの見える化」をシステムで実現することがスタートとなるでしょう。

5.オンライン商談・交渉ツールの活用

これも契約管理と同様に、オンラインで商談するだけでは価格転嫁が実現するわけではありません。しかし、Web会議システムやオンラインチャットツールを活用することで、価格交渉を効率的に進めることが可能です。

取引先との円滑なコミュニケーションや移動コスト、時間効率を考慮すると、オンライン商談を実現できる仕組みは今後さらに必要になるでしょう。

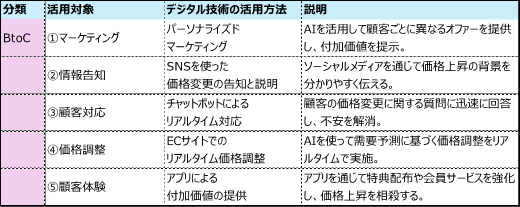

BtoC(消費者向け取引)における価格転嫁のためのデジタル技術の活用

それでは、次にBtoCについて考えていきます。BtoCでは先述のとおり、価格転嫁というより付加価値を高めて値上げをしていくためには、という方策になるでしょう。

1.パーソナライズドマーケティング

AIを活用して、顧客ごとに異なる提案やプロモーションを自動的に提供することで、価格上昇をカバーする付加価値を提供します。

ここまでは中小企業が単独で対応するのは難しいかもしれませんが、一方でSNS広告では、ターゲット設定をAIが自動で行ってくれています。たとえばInstagramでは、自社アカウントのフォロワー属性に近い人へ向けた広告を自動的に表示しています。

このように、一部実現可能とも言えますが、現時点ではAI広告の精度において、疑問が残る部分もあります。

しかし、顧客に対するパーソナライズは以前から求められていることであり、デジタルの活用により、以前よりもはるかに実現可能になってきていると感じます。

2.SNSを使った価格変更の告知と説明

前述のSNS広告の活用も含め、SNSを活用することで、より迅速に消費者とコミュニケーションを図れるようになっています。

単に値上げを発表するだけでなく、値上げの背景を丁寧に説明することも、以前より実施しやすくなったと言えるでしょう。

3.チャットボットによる顧客対応

インターネットでは、問い合わせフォームから質問が寄せられ、それに対応する時代が長く続いていました。しかし、最近では問い合わせフォームではリアルタイムに返信ができないことが多いため、即時対応が可能なチャットが求められるようになっています。

24時間リアルタイムでチャット対応を行うには多くの人手が必要で、実現が難しい状況でしたが、生成AIの進化により、自動応答チャットボットがある程度対応できるようになりました。

チャットボットを活用することで、価格変更に関する顧客からの質問にリアルタイムで回答し、消費者の不安や疑問を迅速に解決することで、価格転嫁に伴う反発を和らげる効果も期待できるでしょう。

4.ECサイトでのリアルタイム価格調整

ECサイトにおいて、AIを用いて需要予測や競合の価格を確認して、価格調整をリアルタイムで行うことで売上を上げていくことが可能です。すでに宿泊予約では「ダイナミックプライシング(商品やサービスの需要に応じて価格を調整する仕組み)」の考え方が適応されているケースも多いです。小売でも同様に需要が高ければスムーズに値上げするという仕組みも導入が進むのではないでしょうか。

また、ECサイトの運営では、毎朝のように競合企業の価格を調べて、価格を反映し直しているケースがあります。ある程度自動化できると、値上げが追いつかないという事態を回避できるでしょう。

5.顧客体験の向上のためのアプリ導入

店舗ごとの専用モバイルアプリが増え、その場でクーポンを取得したり、おすすめメニューを確認できたりするケースが増えています。

専用アプリを通じて会員サービスに消費者をうまく囲い込むことで、消費者の利便性を高め、付加価値を提供しやすくなります。その結果、価格転嫁に繋げられる可能性もあると言えるでしょう。

まとめ

BtoBの価格交渉においては、常に社内やサプライチェーン内のコスト状況の把握が求められます。

また、BtoCでの値上げの際には、会員サービスのレベルをさらに向上させて付加価値を高めることで、顧客の理解を得ることが重要です。

デジタル導入が目的ではありませんが、価格転嫁の手段としてデジタル化に取り組む重要性は今後さらに高まるのではないでしょうか。

中小機構「価格転嫁ツール検討ツール」

中小機構は、簡単な操作でコスト増加分の価格転嫁の必要性を確認できる「価格転嫁検討ツール」をリリースしました。

価格転嫁検討ツールは、中小企業・小規模事業者の経営改善や賃上げの実現に資する価格転嫁を検討するためのツールです。登録不要、利用料は無料です。

◆ツールの特長

・商品別のコスト内訳を正確に把握していなくても損益状況の概況把握が可能!

・シミュレーション機能を用いて損益に大きく影響しているコストを見える化し、コスト高騰前と現在とを比較分析!

・価格高騰前の仕入れ・材料費比率等を基に、目指すべき取引価格(参考価格)を試算!

・おひとりでも簡単に操作が可能!

仕入れ・材料費や人件費などのコスト増加分を価格に反映させたい事業者、事業者を支援する支援機関(商工団体、金融機関など)など、幅広くご利用いただけます。この機会に、ぜひご活用ください。

◆価格転嫁検討ツール特設サイト

https://kakakutenka.smrj.go.jp/